为深入贯彻国家乡村振兴的战略部署,积极响应广东省“百县千镇万村高质量发展工程”号召,佛山大学十八夏乡实践队于7月中旬,围绕香云纱与罗行竹编这两项非物质文化遗产进行实地调研,以青年视角和创新思维,着力探索“智汇+”赋能非遗活态传承与乡村文化振兴的新模式、新路径,展现新时代青年学子的责任担当。

科技赋能,香云纱焕发时尚新生

实践队通过探访西樵香云纱传承基地、天意莨园、云纱星韵香云纱文化产业园,以及采访非遗传承人张绍景老师与产业园董事长罗兆荣先生,深入了解了这项以蚕丝为原料,经薯莨染色、河泥固色等复杂工艺制成的“软黄金”技艺。同时,实践队在深入交谈中得知这项作为2008年入选的国家级非遗,正面临传承断代、大众认知度低、市场萎缩等现实挑战。

图为实践队成员与非遗传承人张绍景老师交谈 高小佳 供图

据此,实践队在实地调研中系统记录了香云纱“三蒸九煮十八晒”的工艺流程,并重点拍摄“浸莨晒莨”等关键环节,以青年视角摄制推出《薯莨染岁月·云纱续匠心》创意宣传片。同时,基于调研成果,实践队策划“非遗+智能+文创”推广方案,设计并发放了300份创意宣传手册,手册内容以香云纱技艺为脉络,直观呈现工艺的复杂与精妙;研发出香云纱智能数字礼盒,通过NFC芯片实现工艺视频与文创礼盒的智能联动,打造“非遗+科技”的新型文创模式,以科技赋能非遗文化,助力香云纱产业创新发展,继而以非遗产业赋能乡村振兴,为探索传统文化助力乡村发展的新路径注入青春活力。

图为实践队成员制作NFC芯片数字礼盒 曾美贤 供图

罗行竹编:传统手艺的数字化新生

实践队走进南海区罗行社区,通过深度访谈传承人、沉浸式体验竹编制作,不仅切身感受到这项传统技艺的独特韵味与文化底蕴,还明晰其正面临传承人老龄化,后继乏人、宣传推广不足,认知度有限、技艺创新不足,与现代生活脱节等现实困境。因此,实践队聚焦“文化创意与保育”,积极探索数字化技术支撑下的罗行竹编传承新路径。

图为实践队成员体验竹编制作 陈奕章 供图

在文化保育方面,实践队以数字化分析为核心,针对不同人群开展罗行竹编认知度调研。通过设计分层问卷,覆盖社区居民、返乡青年、外来游客及在校学生等群体,结合数据统计与可视化技术,系统分析各群体对竹编技艺的了解程度、兴趣点及传承意愿差异。所得数字化分析结果为精准制定传承策略提供了依据,确保保育工作贴合不同群体需求。

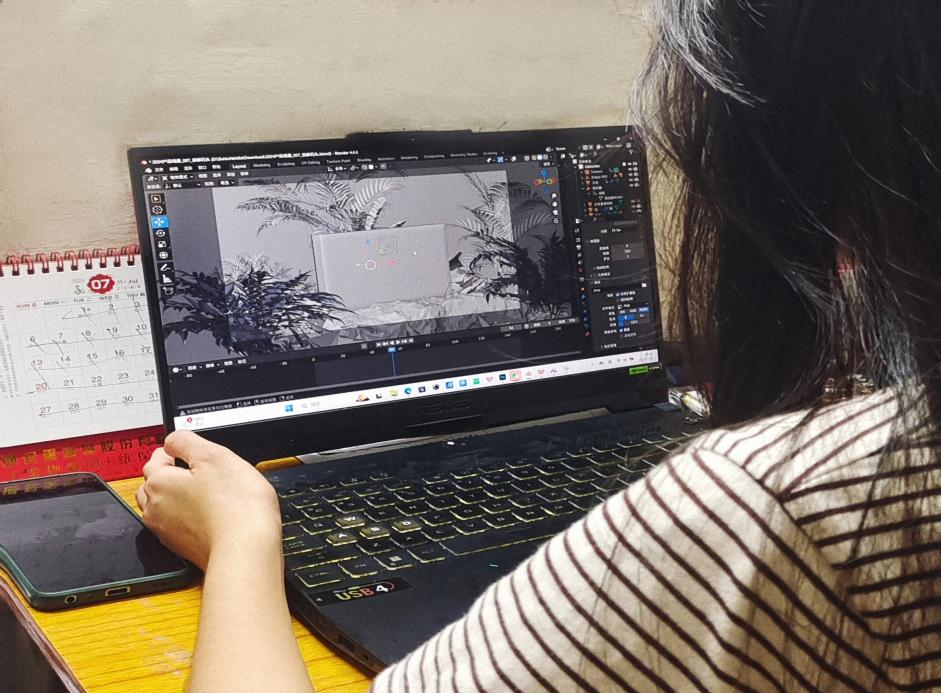

在文化创意层面,实践队探索以VR技术活化本土建筑文化。通过三维扫描技术对罗行墟的环境进行全景建模,打造沉浸式VR体验场景,用户可通过虚拟漫游“走进”这些建筑,直观感受其与竹编的结合。这种创意形式不仅让本土建筑文化更易被年轻群体接受,也为“艺术+文旅”模式提供了数字化载体,助力传统文化与现代体验的跨界融合,为罗行社区“生产+体验+文旅”模式注入科技赋能的青春动力。

图为实践队制作的VR场景 赖可莹 供图

“非遗传承,薪火不息;青春赋能,创新不止”。佛山大学十八夏乡实践队以科技与创意为驱动,深入探索香云纱与罗行竹编的活态传承路径。通过数字化记录、智能化文创以及沉浸式体验等方式,为非遗注入活力,助力乡村振兴。未来,实践队将继续发挥青年力量,探索非遗传承路径,促进传统技艺与现代文明融合,为文化延续和乡村高质量发展贡献力量。