智汇非遗:罗行竹编的数字化传承与文化保育路径

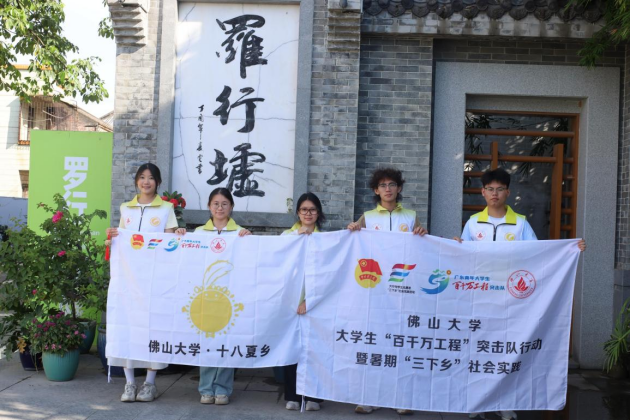

为深入贯彻广东省“百千万工程”文化赋能乡村的部署,落实国家《“十四五” 非物质文化遗产保护规划》,佛山大学十八夏乡实践队于2025年7月8日至9日赴南海区罗行社区开展调研,围绕省级非遗项目罗行竹编,探索以“智汇+”为核心,融合文化数字化技术的传统文化保护、传承与创新发展路径。

坚守与创新:非遗传承人的匠心之路

市级非遗传承人甘惠玲从事竹编技艺五十余载,其从传统生活用具到现代艺术创作的探索历程,为竹编技艺的数字化转化提供了丰富素材。甘惠玲在教学中展示的“起底”“编织”“收边”等核心工序,可通过高清影像与动作捕捉技术,建立毫米级精度的技艺数据库,为后续虚拟教学奠定基础。她设计的现代家居竹编作品,如镂空竹编灯罩、模块化储物篮等,可通过建模技术实现数字化存档,既保留传统工艺的精髓,又为跨界设计提供素材库。近年来,她积极走进校园、社区开展竹编教学,让年轻一代近距离感受传统工艺的魅力。"既要守住技艺的根本,也要让它适应现代生活。"甘惠玲表示,创新是让非遗"活"下去的关键。

匠人的传承

艺术赋能乡村:现代舞与传统文化的碰撞

在罗行墟,青年艺术家彭宇带领团队将现代舞与竹编、龙舟等本土文化元素相融合,打造独具特色的环境剧场。通过改造废弃粮仓为艺术空间,举办"墟游记"等文化活动,彭宇团队不仅吸引了单日超2万人次的游客,更带动了当地民宿、餐饮等产业的发展,探索出"艺术+文旅"的乡村振兴新模式。

社区共建:文化认同助推乡村振兴

罗行社区通过整合非遗资源,打造集生产、体验、文旅于一体的发展模式。社区负责人介绍,竹编产业的振兴不仅吸引了年轻人返乡创业,也为老一辈居民提供了发挥技艺的平台。新老居民的共同参与,让传统文化成为连接社区情感的纽带。社区搭建的“罗行竹编创客平台”,也为返乡青年提供有力支持。返乡青年能借助现代工具实现创新突破,更在与社区居民的线上线下互动中强化文化认同,为 “生产 + 体验 + 文旅” 模式注入持续活力。

实践队了解社区创新历程

罗行竹编的实践证明,“智汇+” 模式不是对传统的颠覆,而是通过数字技术让非遗在当代生活中更具穿透力。老手艺人的匠心、青年艺术家的创意、社区居民的热忱,在数字化工具的串联下形成合力,既守护了文化根脉,又为乡村振兴注入可持续的动力。这一探索为非遗保护提供了新范式——以科技为笔,以文化为墨,在传统与现代的交融中书写传承新篇。未来,实践队将结合数字技术,进一步探索非遗文化的创新表达,为传统工艺的传承与发展注入新活力。

实践队与艺术墟合照