百千万工程|十八夏乡实践队:探访罗行寻竹韵,非遗共融创新篇

为深入贯彻国家《“十四五”非物质文化遗产保护规划》,落实广东省“百千万工程”关于文化赋能乡村的部署,2025年7月8日至9日,佛山大学十八夏乡实践队走进南海区罗行社区,以佛山市非遗项目——罗行竹编为核心,开展为期两天的调研。通过走访非遗传承人、参与技艺实践、对话社区民众,实践队不仅见证了传统手艺的当代焕新,更触摸到一条由竹篾编织而成的社区情感纽带。

老手艺的新生命:甘惠玲奶奶的坚守与期盼

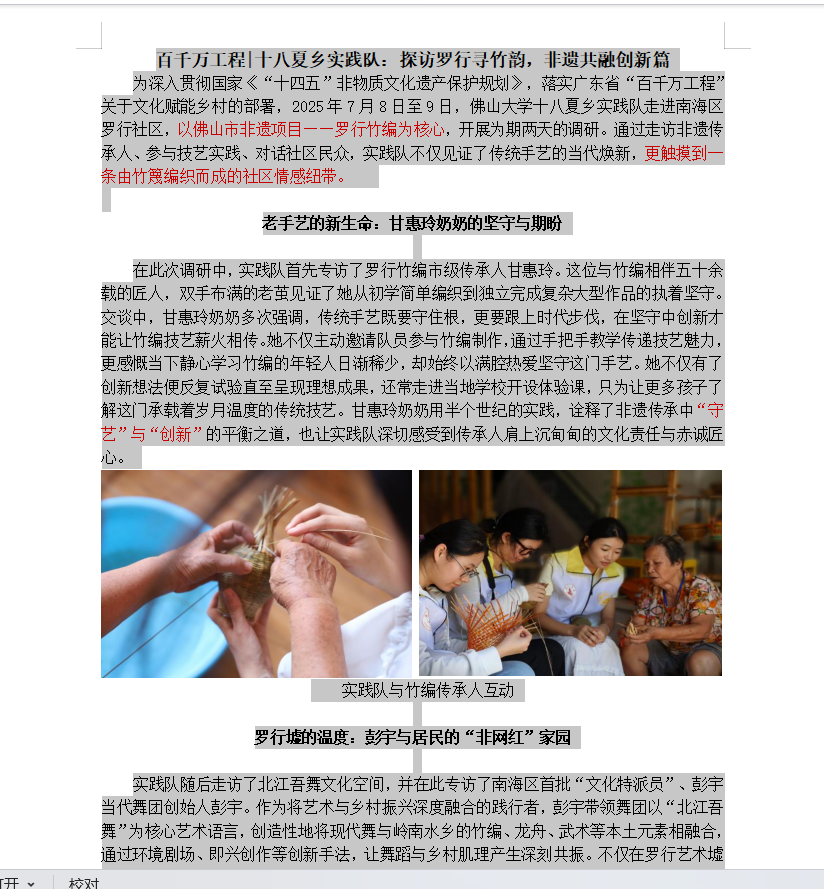

在此次调研中,实践队首先专访了罗行竹编市级传承人甘惠玲。这位与竹编相伴五十余载的匠人,双手布满的老茧见证了她从初学简单编织到独立完成复杂大型作品的执着坚守。交谈中,甘惠玲奶奶多次强调,传统手艺既要守住根,更要跟上时代步伐,在坚守中创新才能让竹编技艺薪火相传。她不仅主动邀请队员参与竹编制作,通过手把手教学传递技艺魅力,更感慨当下静心学习竹编的年轻人日渐稀少,却始终以满腔热爱坚守这门手艺。她不仅有了创新想法便反复试验直至呈现理想成果,还常走进当地学校开设体验课,只为让更多孩子了解这门承载着岁月温度的传统技艺。甘惠玲奶奶用半个世纪的实践,诠释了非遗传承中“守艺”与“创新”的平衡之道,也让实践队深切感受到传承人肩上沉甸甸的文化责任与赤诚匠心。

实践队与竹编传承人互动

罗行墟的温度:彭宇与居民的“非网红”家园

实践队随后走访了北江吾舞文化空间,并在此专访了南海区首批“文化特派员”、彭宇当代舞团创始人彭宇。作为将艺术与乡村振兴深度融合的践行者,彭宇带领舞团以“北江吾舞”为核心艺术语言,创造性地将现代舞与岭南水乡的竹编、龙舟、武术等本土元素相融合,通过环境剧场、即兴创作等创新手法,让舞蹈与乡村肌理产生深刻共振。不仅在罗行艺术墟的街巷水岸打造出“罗行即剧场”的独特美学,更将废弃粮仓改造为充满艺术气息的“粮仓剧场”,用艺术赋予老建筑新的生命力。舞团积极响应“百千万工程”,在“墟游记”等活动中联合村民开展竹编巡游、光影艺术装置等共创项目,据统计带动罗行墟单日游客达2万人次,全域旅游收入超216万元,民宿入住率超90%,以“艺术+文旅”模式有效激活乡村闲置资源,增强村民的文化认同与归属感。同时,彭宇推动举办“吾舞国际舞蹈节”,引入国际舞蹈资源,让乡村艺术走向世界舞台,形成“艺术滴灌、社区花开”的良性循环,用舞蹈丈量乡土,以艺术赋能乡村振兴,展现了青年艺术家扎根大地、服务时代的担当。

实践队与彭宇老师交谈 实践队观摩舞蹈展示

羁绊的具象化:从竹编到归属感

在罗行村史馆内,社区负责人徐颜兴向实践队详细介绍了近年来社区的发展变迁。她谈到,罗行墟的建设不仅吸引了大批青年返乡创业,为乡村注入新鲜活力,也为老一辈居民搭建起重温岁月记忆的平台,新老群体的交融让社区焕发蓬勃生机。在罗行墟的各类活动中,居民们主动提供物资与场地支持,这份热忱源于社区发展带来的切实温暖,更源于对家园的深厚情感。在共建共享中,居民的归属感与认同感持续提升。实践队通过此次交流,深刻体会到罗行墟与社区居民之间“共生共荣”的紧密联结,更直观感受到乡村振兴中“以人为本”的鲜活实践。

实践队与罗行社区负责人交谈

实践队与罗行墟合照

这场以竹为媒的互动中,老手艺人的坚守与青年学子的探索相呼应,让竹编技艺在代际传递中延续温度。甘惠玲等传承人的个体坚守与罗行墟“生产+体验+文旅”的社区生态相融合,让传统技艺在乡土中扎根结果。每一次技艺的传授都是传统与现代的对话,每一项创新实践都是匠心与时代需求的呼应。十八夏乡实践队与罗行墟的联结并未止步,未来他们将紧扣“百千万工程”方向,通过VR技术可视化、精品视频摄制、征集行业优化建议等方式,推动竹编在守正中创新,以数字经济赋能产业升级,为乡村振兴注入青春动能。