佛山大学管理学院稻香实践团作为灯塔立项团队,与江门市台山市斗山镇横江村深度结对,精准对接需求,以青春智慧助力这座拥有深厚红色底蕴与独特侨乡风韵的古村落。实践团紧扣“红色基因”铸魂、“侨乡文脉”塑形、“百千万工程”赋能的主线,在青砖灰瓦间共同勾勒乡村振兴的壮美画卷。

一

烽火碉楼铭铁血,青山忠骨铸丰碑

1941年9月20日,日军进犯三夹海口,驻守此地的国民党广东省保安七团某排在排长苏立辉率领下英勇抗击,毙伤日军三十余人,最终全排壮烈殉国。随后,日军小股部队侵入横江村。危急时刻,村民依托村中坚固洋楼,奋起抗击侵略者。不仅如此,横江村民更积极配合游击队、武工队,参与了牛山阻击战、三夹海截击战等大小战斗十余次,破坏通讯、截击逃敌、抗击日寇,战绩卓著。

硝烟虽逝,印记永存。 村中二十余幢碉楼的外墙上,至今清晰可见当年激战留下的累累弹痕。这些无声的印记,是革命先烈保家卫国、视死如归的永恒见证。

在横江村黄伟明书记的带领下,稻香实践团怀着崇敬之心走进斗山镇烈士陵园,缅怀长眠于此的英烈忠魂。溯源追昔,队员们深刻触摸到横江军民在国家危难时刻挺身而出、浴血奋战的无私奉献精神与深沉家国情怀。 此次实地走访与历史探寻,让新时代大学生们深受震撼与教育。大家纷纷表示,必将铭记光辉历史,传承伟大抗战精神,将爱国热忱转化为砥砺前行、奋发图强的动力,锤炼过硬本领,为实现民族复兴伟业贡献青春力量,让红色精神在新时代焕发出更加璀璨的光芒。

此次三下乡实践,队员们通过实地走访、探寻历史遗迹,深刻感受到了横江村军民在抗战时期的英勇无畏与家国情怀。作为新时代大学生,我们应当铭记历史,传承和弘扬伟大的抗战精神,将爱国之情转化为学习和奋斗的动力,努力提升自身本领,为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量,让红色精神在新时代绽放更加耀眼的光芒。

二

红绸舞动颂党恩,童趣书签寄乡情

当《十谢共产党》的旋律响起,红绸翻飞,横江村的夏夜瞬间被浓郁的“党味”与淳朴的“乡土味”点燃。佛山大学稻香实践团与村民携手,自编自演,将深情朗诵《红色的七月》与温暖合唱《稻香》搬上舞台。歌声流淌,诉说着稻浪里的惠民春风;舞姿翩跹,展现着农耕文明中的感恩之心。纵使天公不作美,暴雨倾盆,台上表演者全情投入,台下观众热情不减。直播镜头更将这场“迎七一”的文化盛会推向更广阔的天地,让党的好政策在田间地头“声”入人心。

除了村晚的文化热度,实践团为孩子们搭建的“创意天地”同样亮眼。纸质书签框里,祠堂飞檐、田野童趣被彩笔定格,泥土气息与童真想象碰撞出独特的乡村记忆图鉴。孩子们用双脚丈量土地,用双手记录乡愁,让小小的书签成为装载文明新风的容器,正如黄书记所言:“年轻人带来的创意,让文明扎根泥土。”

从编排节目时反复打磨队形,到用直播让村晚“破圈”,稻香实践团以“沾泥土、带露珠”的行动印证:乡村振兴不仅是经济振兴,更是文化振兴。那句“舞台上有我的节目”道破本质——当青春创意如插秧般深植乡土,当村民从文化参与者变为主角,文明之花便在群众心底绽放。这场实践,正是“百千万工程”中文化赋能乡村的生动注脚。

三

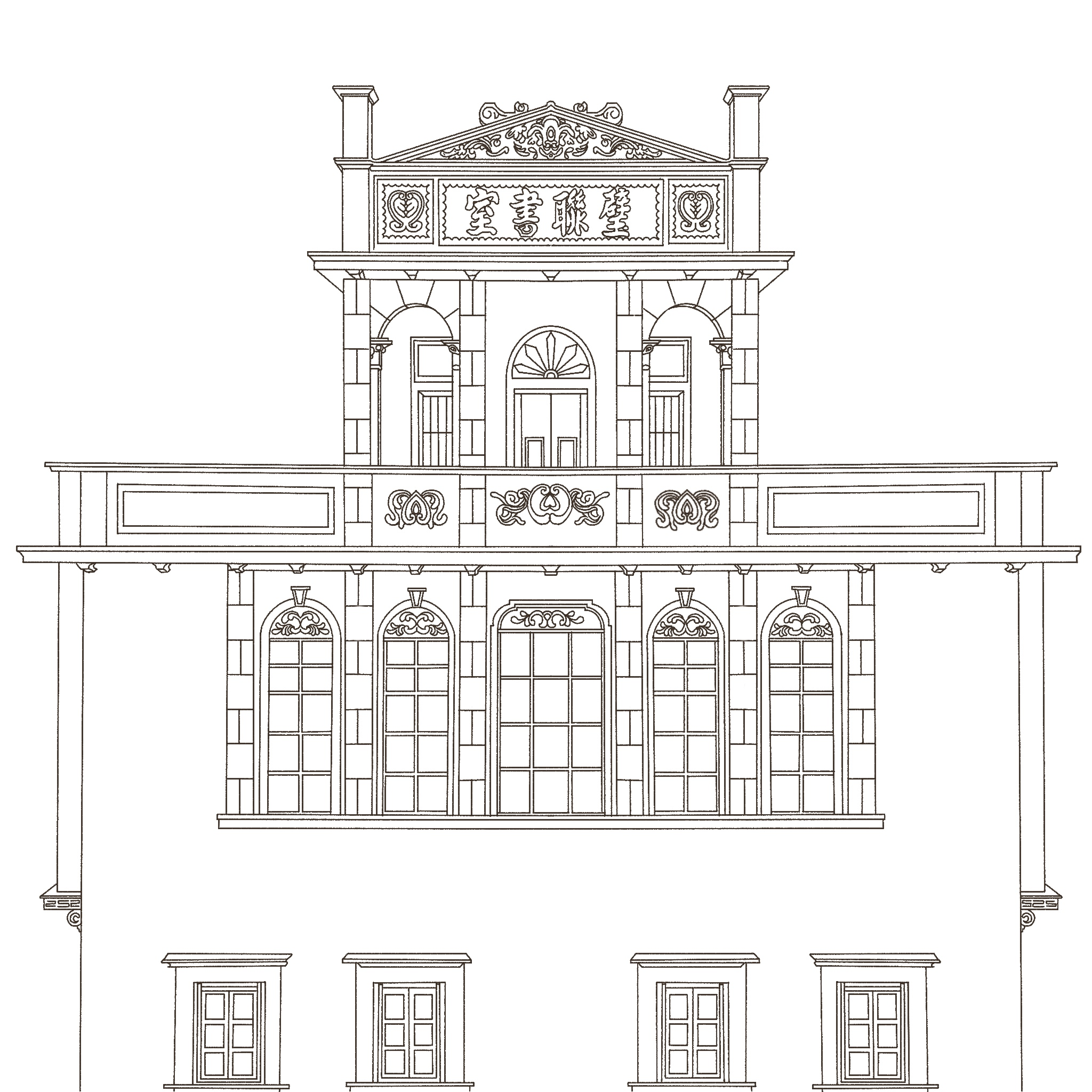

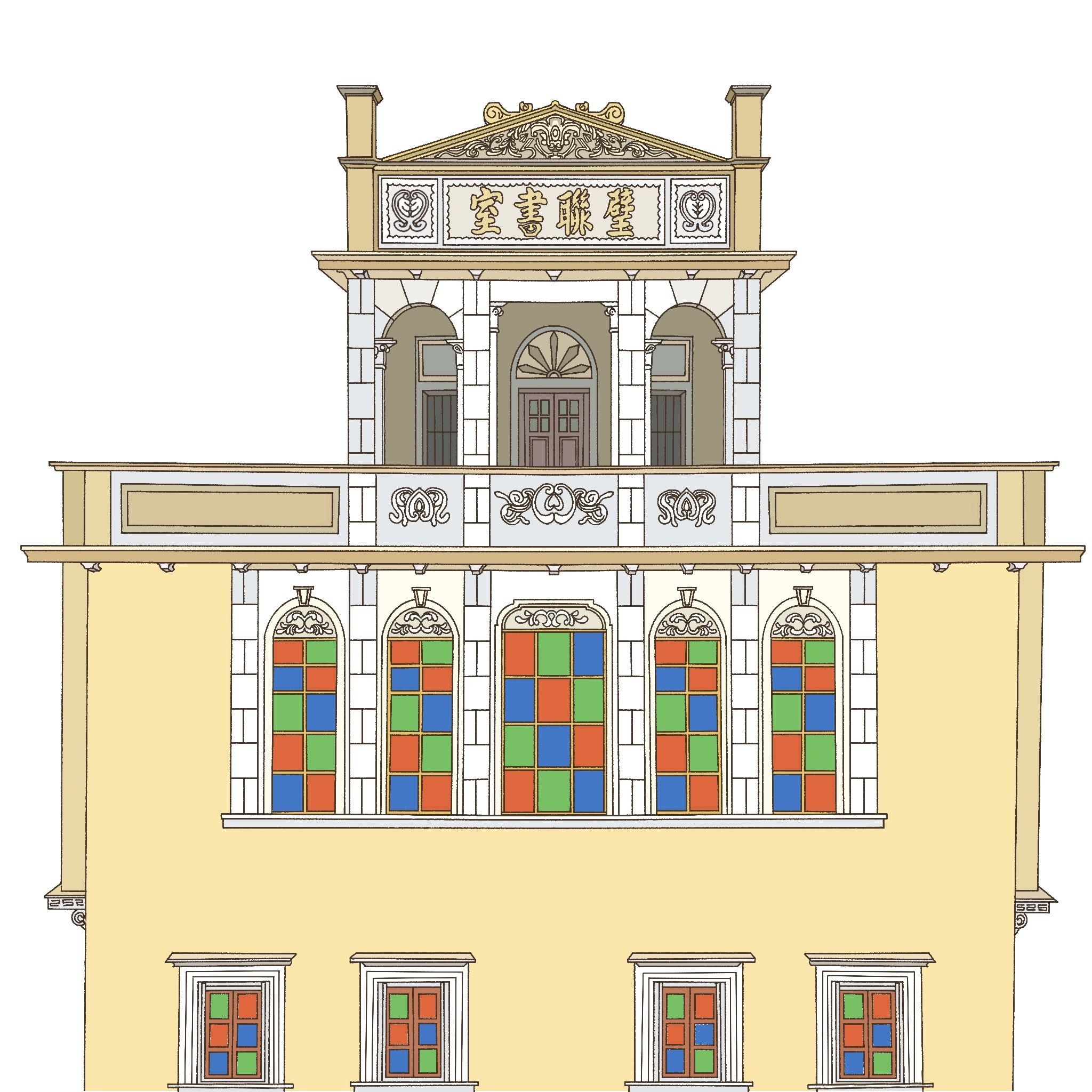

弹痕作砚绘侨韵,穹顶为灵焕新生

行走在横江村古朴的碉楼群巷陌间,历史的厚重感扑面而来。墙面的斑驳弹痕,无声诉说着抗战烽烟;墙内的深邃枪眼,彰显着守护家园的坚韧底气。而那些七彩的琉璃窗、精致的镂空地板以及融合中西风格的穹顶,则淋漓尽致地展现了碉楼独特的建筑艺术之美。稻香实践团的队员们被这份厚重的历史与精巧的艺术深深打动,从中汲取灵感,将碉楼的建筑特色巧妙转化为一系列精美的文创产品。

当稻浪在横江的田野上翻涌,青春的足迹沉淀于这片沃土。稻香实践团的三下乡之旅,是触摸弹痕下的铁血忠魂,是点燃村晚舞台的感恩星火,是守护童真书签里的乡愁,更是将碉楼的斑驳与穹顶的华美,化作唤醒侨乡记忆的文创灵光。

从烈士陵园的庄严肃穆,到村晚雨中的炽热欢歌;从孩子们笔尖流淌的童趣乡情,到文创产品承载的古今对话——我们深切体悟:乡村振兴,非城市模板的简单移植,而是如横江稻穗般,将根须深扎于红色基因的沃土,让枝头绽放侨乡文脉的新韵。带着碉楼的回响、稻香的余韵、村民的笑脸与孩子们眼中的星光,我们将横江故事装入行囊。这“红”(革命精神)、“侨”(文化底蕴)、“新”(青春创意)交织的星火,必将在这片土地上持续燎原,照亮横江未来,也照亮更多乡村的振兴长路。稻香虽暂歇,青春永续航,横江的振兴诗篇,正由我们共同续写。